D'une femme à l'autre

- font size decrease font size increase font size

Elle est arrivée avant nous, bavarde gaiement avec Patrick Grainville, et nous accueille le sourire aux lèvres. Avant de commencer on partage un verre, elle avoue parler beaucoup... Valentine Goby n’est plus une inconnue dans le paysage littéraire. Depuis 2002, elle fait discrètement son chemin, obtient les saluts de la critique, publie beaucoup, en jeunesse notamment. Son sixième roman, Des corps en silence, nous a tapé dans l’œil. Pour son thème, le désir, pour ses héroïnes, Henriette et Claire qui, à un siècle de distance font face au même effroi : celui qui nous saisit quand le désir dans le couple faillit.

Elle est arrivée avant nous, bavarde gaiement avec Patrick Grainville, et nous accueille le sourire aux lèvres. Avant de commencer on partage un verre, elle avoue parler beaucoup... Valentine Goby n’est plus une inconnue dans le paysage littéraire. Depuis 2002, elle fait discrètement son chemin, obtient les saluts de la critique, publie beaucoup, en jeunesse notamment. Son sixième roman, Des corps en silence, nous a tapé dans l’œil. Pour son thème, le désir, pour ses héroïnes, Henriette et Claire qui, à un siècle de distance font face au même effroi : celui qui nous saisit quand le désir dans le couple faillit.La quatrième de Couv'

" Mariée à Joseph, donc, Henriette caresse l’anneau d’or à son annulaire. Son père dit : une femme qui a un amant est une femme sans honneur. L’honneur est cette longue chemise blanche, lisse, comme les linges d’hôpitaux dont on couvre les corps malades, suintant, et les cadavres. Pas de chemise avec Joseph, ni avant ni après le mariage. Elle veut cette bouche pour elle, ces fesses, ce sexe pour elle, elle imagine possible un mari fidèle, pour ça elle est prête à faire sa fille de rue, sa prostituée, sa courtisane, d’ailleurs ils n’auront pas d’enfant, pas de ces conséquences espérées, attendues du coït en chemise, peut-être est-ce un hasard, ou y est-elle pour quelque chose, s’y appliquant, ou simplement glaçant ses ovaires depuis le fond de son cerveau, de sa hantise d’avoir un corps de mère, ventru, déformé, impropre aux pulsions érotiques, comme les vaches tout entier tourné vers la gestation, la lactation, tendrement, inexorablement délaissé. Tout plutôt que ça : qu’il couche ailleurs. Elle dit tout elle pense tout, elle l’aime à se tuer. Deux femmes en résistance contre la fin du désir amoureux. À un siècle d'écart leurs chemins se croisent, se confondent, se séparent : l'une tente l'impossible pour reconquérir l'homme qu'elle aime, l'autre imagine une rupture radicale. Toutes deux refusent le silence des corps."

Comment s’est articulée l’élaboration du récit entre ces deux femmes : l’une a-t-elle entraînée l’autre ?

On ne m’a jamais posé cette question ! En fait, c’est d’abord moi qui ait entraîné l’histoire, ce qui est une première ! D’habitude, je parle toujours des choses qui me tiennent à cœur à partir de l’histoire des autres, j’investis mes personnages. Cette fois j’avais vraiment le souhait de parler de choses importantes pour moi, faisant partie de l’univers de jeunes femmes de ma génération, en l’occurrence ce questionnement fondamental sur l’identité, la quête des origines, mais au delà de la femme/mère. A savoir : qu’est-ce qu’on désire vraiment ? On pourrait donc dire que ça part de Claire, puisque ça part de moi. Elle a mon âge, elle vit dans un monde proche du mien. En même temps j’étais travaillée depuis longtemps par le fait divers d’Henriette Caillaux, qui tue ce directeur du Figaro dans un élan de passion morbide.

Henriette Caillaud en 1913 ici, la Deuxième Guerre mondiale dans L’Echappée, l’Afrique colonisée dans Les Antilopes… D’où vient cette collusion entre vos romans et l’Histoire ?

J’écris des romans qui sont des rencontres entre un questionnement personnel et un événement extérieur pouvant se prêter à une trame fictionnelle. En fait, j’écris sur l’absence, sur ce qui manque. Il y a ce que je porte, ce que l’Histoire propose et il y a surtout tout ce qu’on ignore : c’est ce qui me donne l’envie d’écrire, en sachant que la fiction s’appuie toujours sur le réel. Dans le réel il y a moi, le fait divers, l’histoire… Ce qui me permettra d’appuyer la trame romanesque. Il n’y a pas de roman sans ça.

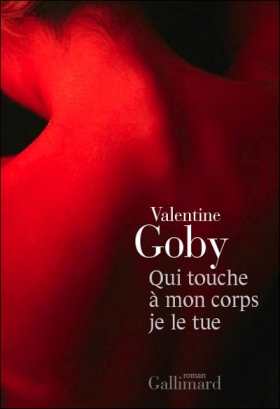

Souvent un personnage va incarner mon propre questionnement. Ce sont souvent des personnages historiques parce que je suis passionnée d’histoire, je lis et cherche beaucoup, notamment des gens emblématiques de certaines questions, de leur époque. Ils me hantent souvent un certain temps avant que je les incarne. C’était le cas par exemple dans mon dernier roman (Qui touche à mon corps je le tue) de Marie Louise Giraud, avorteuse guillotinée en 1943.

Il s’agit donc d’un goût surtout personnel ?

Non. Ma formation aussi m’a amenée à être curieuse de tout ça. J’ai fait Science-po, non pas dans l’optique de devenir une femme politique, mais pour embrasser le monde. Parmi les différentes façons de le regarder que j’ai apprises là-bas, c’est celle de l’Histoire qui m’a le plus attirée. J’ai fait un peu de recherche et je me suis surtout intéressée à l’école de la microhistoire. Celle-ci s’attache aux vies ordinaires dont l’addition crée un événement historique. L’événement me passionne assez peu mais la plus petite entité, beaucoup plus. D’où mon intérêt pour le fait divers, ma sélection d’un certain nombre de phénomènes qui apparaissent dans les manuels scolaires comme périphériques et qui forment au contraire pour moi des zones de recherches et d’invention, d’autant plus qu’ils ont justement été peu investis.

C’est l’origine de votre inspiration alors ?

Ce qui compte pour moi, avant même le sujet, c’est d’abord l’écriture. Il faut que le livre soit un objet qu’on puisse tenir à distance, travailler comme une matière. Or l’histoire me permet de le tenir à distance dans l’espace mais aussi dans la géographie - je place souvent mes livres dans des lieux que je ne connais pas du tout et que je regarde de loin ! Je peux ainsi travailler la construction du discours, la syntaxe, la rythmique de façon totalement indépendante de moi. Je serai incapable d’écrire de l’autofiction à cause de l’incapacité de transformer ma matière en objet. Certains le font très bien, comme Camille Laurens. L’Histoire est donc une vraie aubaine pour moi, de faire ces déplacements, de parler de choses de façon à la fois très intime et très objectivée.

Revenons à ce livre, on a l’impression dedans que vous considérez que la fin du désir équivaut à la fin du couple… Or à part le vain combat ou le renoncement, n’y a-t-il pas une troisième voie, celle qui « oublie » le passionnel pour quelque chose de plus tranquille… ?

Revenons à ce livre, on a l’impression dedans que vous considérez que la fin du désir équivaut à la fin du couple… Or à part le vain combat ou le renoncement, n’y a-t-il pas une troisième voie, celle qui « oublie » le passionnel pour quelque chose de plus tranquille… ?Si, c’est ce que j’appelle le confort bourgeois ! C’est très tentant…

Mais justement vous ne l’évoquez même pas comme possibilité : vous n’y croyez pas ?

J’essaie de penser que ça peut être évité ! Mais je n’en suis pas certaine. Le désir est vraiment un moteur fondamental de l’existence, et pas seulement le désir de l’autre mais celui de soi. Ca part du corps, de la sexualité mais c’est finalement une dimension qui s’étend sur toute la vie et dont le moteur est en fait la conquête, celle de ce qu’on ne connaît pas. De soi bien sûr, de l’autre, d’une vie, de projets familiaux, professionnels… Il me semble que l’envie de vivre vient de là.

C’est un des points communs de vos personnages, le désir à tout prix…

Oui. Ce qui lient mes deux personnages, au delà du siècle qui les sépare, c’est ce refus de la fatalité et cette volonté de faire du désir un moteur fondamental de l’existence. Ces femmes le relient beaucoup à leur couple, à la sexualité mais c’est une métaphore de l’esprit de conquête. La tentation du confort nous habite tous mais pour moi, c’est une forme de renoncement à nous-même. On est dans une oscillation perpétuelle entre la tentation de la sérénité, qui passe donc par ces renoncements, et la nécessité de se sentir vivant, bien plus exigeante. Chacun essaie de tenir une ligne tenace entre ces deux exigences mais il n’y pas forcément de réponse à ça. Ce que j’ai d’ailleurs essayé de faire avec ce roman est d’avantages de poser des questions que de donner des réponses.

Ceci dit, il y a des gens incapables d’équilibre. C’est le cas d’Henriette qui a découvert la passion tardivement, notamment la jouissance, qui du coup est tombée dans une dépendance totale de révélation de soi. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer. Elle est donc dans un projet jusqu’au boutiste qui propose comme alternative soit le désir, soit la mort. C’est une sorte d’idéal intemporel dont si nous étions vraiment sincères envers nous-même, nous pourrions tous nous revendiquer. Mais l’abdication fait partie de notre humanité !

L’un des éléments importants et communs aux deux héroïnes ici, c’est le piano, et donc plus largement la musique, comme dans d’autres de vos romans. L’amant allemand dans L’Echappée est pianiste, dans La Note sensible, un personnage est violoncelliste…

Ma vie idéale serait d’avoir été musicienne, voire compositrice mais je n’ai pas ce talent. J’ai beaucoup « joué » au piano. Mais incapable de génie, cela reste un jeu. J’essaie donc de faire avec les mots ce que je suis incapable de faire avec la musique. Une forme de poésie, de composition rythmique émotionnelle. Si je suis vraiment sincère, il y a un personnage dans ce livre qui est très proche de moi, c’est Juliette, la fille d’Henriette. Je suis arrivée à la musique à cause d’un handicap physique, la probabilité d’une paralysie de mon bras droit. Je raconte mon histoire à travers Juliette. J’éprouve une grande gratitude envers la musique : je le dis dans le livre, c’est d’abord « une barrière contre la mort ». Avant même d’éprouver une quelconque sensibilité esthétique, la musique est d’abord quelque chose de vital qui m’a conservé ma main : or c’est la main avec laquelle j’écris…

En revanche, je ne suis pas quelqu’un d’érudit, mais j’ai une sensibilité extrême à la musique : elle me rend très fort et très faible. Elle m’envahit complètement, c’est très physique. C’est ce que j’essaie d’expliquer aux enfants que j’ai en atelier d’écriture : « Vous n’avez pas besoin de savoir, pour être traversé par la musique. Le son c’est d’abord une onde, une vibration, c’est un phénomène physique, et non cérébral. Vous n’avez besoin de rien pour être ému, il vous suffit d’ouvrir une porte dans votre cerveau. » Et le vrai plaisir, c’est que ça marche.

Parlons des enfants justement. La filiation est centrale dans le roman : c’est finalement le souvenir de sa fille qui retient Henriette, comme Claire dit que sa fille est « son seul horizon ». On imagine que pour vous c’est l’essentiel ?

C’est l’essentiel mais c’est le plus dur à tenir. Mes personnages ne font en effet pas le sacrifice de l’enfant né. Mais cela implique un certain sacrifice de soi et je peux comprendre qu’on ne puisse pas toujours y arriver. Mes héroïnes sont d’ailleurs dans une hésitation constante : est-ce que c’est moi qui compte ou l’autre ? Cela fait partie des grandes questions que je me pose : qu’est-ce qu’être une mère ? Cela revient à faire la part du devoir et du désir. Ceci étant, l’enfant a une position ambivalente : il est à la fois un rempart contre le désespoir absolu – parce que le sentiment de devoir réel qu’on a envers lui empêche beaucoup de chutes définitives – et un empêcheur. Il empêche notamment de pouvoir traverser la douleur.

Ainsi, pour Claire, sa fille est un rempart contre la perdition, mais elle l’empêche aussi de faire le deuil du couple, ce qui serait pourtant salvateur. Mais parce que l’enfant est là, il y a une incapacité à tomber dans la souffrance. Or je crois que c’est très nécessaire. C’est d’ailleurs le dilemme que traversent mes deux personnages : il n’est pas seulement question de savoir ce qu’une femme fait de son couple, mais ce qu’une mère en fait.

Revenons à ces femmes face à la perte du désir : l’une choisit la reconquête, l’autre la fuite. Or, la dernière phrase du livre qui concerne Henriette explique qu’avec ce meurtre passionnel, elle tient son mari « dans un amour forcé ». Ce n’est pas vraiment une victoire…

Non bien sûr. Celle qui gagne c’est celle qui est lucide, qui est la moins glorieuse, la moins romanesque, celle qui ne sait pas comment rentrer chez elle, qui assume l’énorme difficulté de cette vie tout à fait ordinaire avec un enfant toute seule, bref de changer de vie. Parce qu’Henriette au contraire ne veut pas changer de vie, elle veut la même chose qu’au début. Elle veut garder ce truc hallucinant, ce feu d’artifice du début, qu’elle n’a pas connu avant parce qu’elle était dans un mariage conventionnel où le désir, la sexualité n’avaient pas leur place. Et quand elle a eu accès à ça, elle ne pouvait plus s’en défaire.

Claire a l’air plus ordinaire, moins romanesque mais elle est capable de rupture, ce qui est très courageux. J’aime beaucoup mes personnages mais pas pour les mêmes raisons. J’aime Henriette pour son jusqu’au boutisme qui est prêt à tous les sacrifices, bien qu’au dernier moment on voit qu’elle n’est pas prête à celui de l’enfant. Elle veut absolument préserver une vision idéale du couple. Mais il y a chez Claire, qui est une femme d’aujourd’hui, quelque chose que moi je reconnais à mes contemporaines : leur grande lucidité sur leur possibilité d’indépendance, leur devoir à l’égard de leurs enfants, mais aussi à l’égard d’elles-mêmes, de dignité, de respect de soi. Et cela passe par l’idée qu’on peut recommencer.

J’ai une espèce d’admiration de l’ordinaire, de l’humble. Claire représente vraiment beaucoup de femmes d’aujourd’hui, et je ne trouve pas qu’elle soit lâche, contrairement à ce qu’on m’a déjà dit – surtout des hommes d’ailleurs ! Je leur dis : « Vous demandez aux femmes d’être des héroïnes tragiques, mais je crois qu’il y a un certain courage à assumer le réel. »

Propos recueillis par Maïa Gabily

Photo : Nicolas Wintrebert

Photo : Nicolas Wintrebert

Valentine Goby

Des corps en silence

Ed. Gallimard

144 p. - 13,50 €

Valentine Goby

Des corps en silence

Ed. Gallimard

144 p. - 13,50 €

Last modified onmardi, 06 avril 2010 12:50

Read 3667 times